Au milieu des années 2010, la prolifération de vols et d’actes de violences dans le quartier Stalingrad à Bruxelles place sur le devant de la scène médiatique la situation des MENA (Mineurs Étrangers Non-Accompagnés). Ce statut juridique désigne des jeunes de moins de 26 ans en situation illégale. En pratique, ils vivent dans la rue et sont, dans leur immense majorité, issus du Maghreb. Nordine Saïdi et Martin Hamoir sont respectivement intervenant psycho-social et psychologue à l’Asbl « Macadam », un centre de jour et d’accompagnement situé à Anderlecht accueillant les jeunes sans-papiers vivant dans la rue.

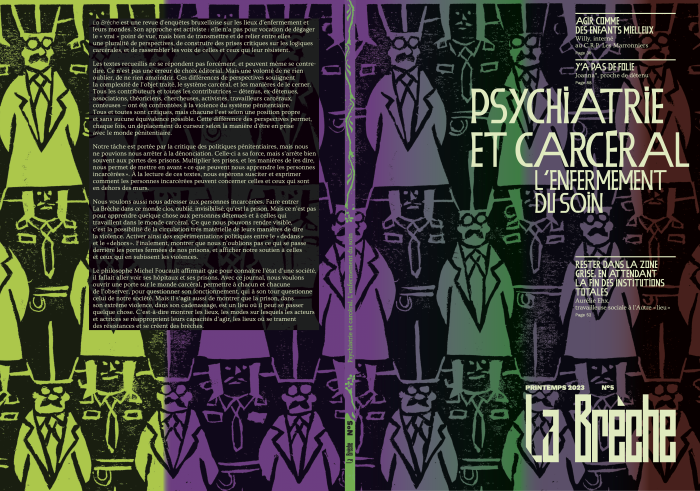

Entretien paru dans la revue La Brèche

LB : Les médias et les politiques se sont mis à pas mal parler des MENA il y a quelques années, alors qu’avant la plupart des gens ne savaient même pas qu’ils existaient. Vous pouvez revenir sur cet historique ?

Nordine : Ce dont il faut partir, ce n’est pas de l’émergence d’un problème politique des MENA dans les années 2020, mais plutôt de l’immigration marocaine en Belgique à la fin des années 1960. Dès la fin des années 1960-1970, des jeunes, des mineurs, commencent à arriver en Belgique. Peut-être pas accompagnés de leurs parents, mais de leurs grands frères. Ils viennent parce qu’il y a une très forte demande de main-d’œuvre ici. Donc à l’époque ça ne pose pas de problème : ils arrivent et dans les 24, 48 heures, cinq jours, ils trouvent un emploi, et ils travaillent. Quand mon père et mon oncle arrivent ici, par exemple, mon oncle a 16 ans. Faire travailler un gamin sur un chantier ça pose des soucis administratifs, donc officiellement on déclarera qu’il a 18 ans.

Le problème commence après les trente glorieuses : l’immigration continue mais il n’y a plus de travail, et l’Europe est en difficulté. Ces jeunes, ces migrants ne trouvent plus d’emploi dans la semaine, et c’est là que les problèmes commencent. Très concrètement aujourd’hui ce qu’on voit, c’est des gamins qui quittent le Nord de l’Afrique pour venir en Europe, dans l’idée d’avoir une vie meilleure : venir jusqu’ici, avoir un emploi, une stabilité, et un jour retourner au pays. Mais comme on l’a déjà vu avec la première génération, cette idée de retourner au pays s’efface dès le moment où t’as fait des gosses, que tu les as mis à l’école, qu’ils se sont installés, c’est très dur de retourner au pays parce qu’on se met à avoir des racines ici.

Aujourd’hui pour Bruxelles, les jeunes qui arrivent viennent moins du Nord du Maroc que de l’intérieur du Maroc. Ils arrivent ici, ils n’ont pas d’attache familiale, il n’y a pas d’emploi, il y a la politique d’immigration et de contrôle des frontières qui n’est plus la même qu’à la fin des années 1960, le rapport à la police non plus. Il y a tout cela qui a changé.

Martin : Aujourd’hui, pour les jeunes qui arrivent, la criminalisation est la seule alternative au déni de leur existence. Tant qu’ils travaillaient comme main d’œuvre on pouvait faire comme s’ils n’existaient pas, mais aujourd’hui ils ne peuvent plus être une main-d’œuvre légale, donc ils sont juste là à errer dans les rues. C’est cela qui a attiré l’attention des politiques, et même d’associations. On aurait peut-être pas eu autant de fonds s’il n’y avait pas eu de criminalisation de ces mineurs. La criminalisation, c’est quand on parle de toi comme un criminel, quand tu es poussé à commettre des infractions ou quand la principale réponse que tu trouves, c’est la répression.

Nordine : C’est exactement ça : en 2015 ou 2016, ça commence très précisément Avenue Stalingrad, avec les sans-papiers marocains et algériens qui arrivent Gare du Midi. La situation devient ingérable : il commence à y avoir des vols, les commerçants se plaignent et mettent une pression de dingue, ça se passe de manière violente, et c’est là qu’émerge la question des MENA comme problème politique.

Martin : Il y a une criminalisation pour des choses qu’ils n’ont pas commises, où là c’est juste du racisme, et puis une criminalisation pour des choses qu’ils ont faites. Mais on ne peut pas retracer la boucle en partant des faits qu’ils ont commis. Il faut partir de ce qui commence avant, c’est-à-dire le contexte dans lequel ils se trouvent et qui fait qu’il y a des transgressions qui vont obligatoirement être commises juste pour pouvoir dormir, manger.

Pour comprendre leur parcours, il faut s’arrêter sur la criminalisation, non pas seulement en Belgique ou à Bruxelles, mais en Europe. Souvent les jeunes qu’on rencontre ont une mobilité très grande, à échelle européenne. La criminalisation commence dès le passage de la frontière, avec les douaniers. Les jeunes Marocains vont passer en se mettant sur des toits de camions. Directement il y a une double conséquence : la répression en tant que telle et son évitement. Comment faire en sorte d’échapper à la répression, de te faire attraper ou frapper ? En te cachant dans des endroits hyper dangereux. Ça c’est une conséquence qu’on cache souvent de la criminalisation : l’éviter, c’est prendre des risques de tarés. Énormément de nos jeunes ici, et j’exagère pas, ont vu mourir un de leurs amis, avec qui ils tentaient depuis des mois, des semaines, parfois depuis des années de passer la frontière. Ils l’ont vu passer sous une roue, se faire rouler dessus.

Cette mort-là, c’est un des premiers traumas qu’il va y avoir, pendant le trajet. Ils voient leur ami mourir et ne vont pas du tout avoir le temps de faire le deuil, avec en plus ce truc de se dire « bon, on savait les risques », de s’en responsabiliser, « je le savais, et là je dois continuer ma route, il est pas mort pour rien », avec l’idée que l’immigration c’est un effort collectif. Et souvent, c’est au moment où ils vont se poser, et parfois c’est à Bruxelles, que ce deuil-là revient.

LB : Que deviennent les corps ?

Martin : Même le meilleur ami de celui qui meurt sur la route ne le sait pas. Parce qu’il doit continuer la route. Donc il faut imaginer ce que c’est que de perdre ton pote, et de devoir le laisser là et de continuer, et de l’observer au loin. La dernière image que t’as c’est ton pote qui passe en dessous d’une roue, et tu continues. Et ça ils en parlent, à chaque fois. Et on n’en sait rien de ce que deviennent ces corps. On devrait investiguer là-dessus. En tout cas, là on est en train de se demander ici comment s’y prendre pour les accompagner à faire ces deuils, souvent des années après.

Ensuite, dans la criminalisation, il y a ceux qui vont en centre, et ceux – c’est le cas de la plupart de ceux qui viennent à Macadam – qui restent hors système. Les MENA c’est un statut. En fait la majorité de notre public n’a pas le statut officiel de MENA. Ils ne veulent pas entrer dans le système. Pourquoi ? Il y a plein d’hypothèses. C’est pas forcément des questions d’âge, parce qu’ils seraient en fait majeurs : en fonction des législations c’est parfois plus avantageux d’être adulte que d’être mineur. La première raison, c’est qu’il y a peu d’espoir pour des Maghrébins d’avoir un jour ses papiers.

Nordine : Et ça se mélange à l’idée que « de toute façon je suis ici pour faire de la maille, très vite, et puis rentrer chez moi ». Mais parce qu’ils sont très lucides.

Martin : Oui, parce qu’il y a peu d’espoir, et il faut se dire aussi que ce sont des enfants. Beaucoup sont partis vers 13 ans, c’est très petit. Et là encore aujourd’hui on en parlait avec deux jeunes dehors, et ce qu’ils disaient, c’est que tu te retrouves à un âge où tu dois prendre des décisions qui vont avoir des répercussions sur toute ta vie, des décisions qu’aucun de nous n’a dû prendre à cet âge-là. Donc à 16 ans on te dit : « alors est-ce que tu te déclares MENA ou pas ? » Mais si tu te déclares MENA, ça va avoir telle, telle et telle implication. À 16 ans, ils ne veulent pas forcément prendre cette décision. Donc c’est une de mes hypothèses : ils restent dans une errance en se disant « moi je suis trop petit pour prendre une décision qui va déterminer toute ma vie ».

Nordine : Quand Martin dit qu’ils ont quitté leur pays à dix ans, ceux qui vont lire peuvent se dire : « ouais mais tous ces gamins racontent la même histoire ». Mais en fait ils nous montrent des photos d’eux, sur leurs réseaux, et là tu vois des bandes de gamins de 10-12 ans en Espagne et ils te disent : « ah celui-là il est mort ». Toute cette merde ça leur arrive quand ils sont super jeunes, et concrètement un des trucs qui joue pour eux c’est d’essayer d’en garder le moins de traces visibles. Quand il y a des bagarres avec des coups de couteau, souvent ils se disent : « tout ça n’est pas si grave tant que ce n’est pas visible ». L’autre jour j’ai accompagné quelqu’un à l’hôpital qui était blessé au visage, et il arrêtait pas de dire : « ça va se voir, ça va se voir… » Parce que c’est qu’un passage provisoire dans la vie cette merde, et que tu veux pas porter toute ta vie ces traces sur ton visage : je me suis battu, j’ai volé, j’étais défoncé…

Martin : Une autre raison qui explique que certains ne veulent pas rentrer dans le système, c’est aussi parce qu’à partir du moment où tu rentres dans le système, c’est dans l’espoir d’être un jour régularisé. Tu donnes ton nom, mais tu sais que la principale réponse que tu vas recevoir, ça va être de la criminalisation. Donc c’est hyper dangereux de donner ton vrai nom et ton identité. Ce que tu vois dans la rue, autour de toi, comme principal traitement en tant que jeune sans papier, c’est des gens qui se font tabasser, qui se font enfermer en IPPJ ou en prison. Pour échapper à la répression qui est très violente, ils restent en dehors de tout statut de reconnaissance, utilisent plusieurs alias, ce qui amène souvent, en termes de santé mentale, une profonde confusion identitaire et subjective.

Nordine : Même pour nous qui sommes focus sur la violence raciale de la police dans les quartiers bruxellois, face aux sans-papiers, il n’y a même pas de comparaison : les tabassages ici c’est pas juste des claques, c’est des vrais bons coups. Souvent, on retrouve les jeunes qui se sont fait tabasser par la police, et avec eux les flics ne font même pas attention à faire des coups qui ne laissent pas de traces. On les voit avec des plaies ouvertes.

Martin : Une autre différence c’est les vols : ils se font piquer leurs affaires, leurs casquettes, leurs chaussures par des flics qui ont ce discours : « de toute façon cet argent, tu l’as volé, c’est pas à toi ». En fait il faut savoir que même dans cette situation, il y en a beaucoup qui s’efforcent de ne pas commettre de vols, et eux se font quand même piquer, par la police et même par des agents de la STIB qui prennent directement l’argent dans le portefeuille des jeunes pendant les contrôles et disent : « si t’es pas content j’appelle la police ».

Nordine : Il y a trois semaines, les contrôleurs de la STIB ont pris 170 euros dans le portefeuille d’un de nos jeunes, et lui ont dit : « ce n’est pas à toi, c’est du vol ». Ils lui ont remis un reçu officiel, un truc que nous on n’a jamais vu, on dirait que ça date des années 1980 : « le présent document est considéré comme un acompte sur le montant potentiel à valoir ultérieurement, notamment en cas de récidive ».

Martin : Pour les incarcérations en IPPJ, il y a plusieurs phases : la phase d’observation qui dure un mois, puis on t’oriente pour le suivi. Eux généralement n’y restent qu’un mois, parfois c’est renouvelé d’un mois, puis on les lâche dans la nature. L’IPPJ c’est censé être un enfermement qui reste un peu plus éducatif, où il y a plus d’accompagnement qu’en prison, mais pour ces jeunes-là ça reste juste un enfermement. C’est l’électrochoc d’un mois, et puis dehors.

Nordine : Un des principaux biais racistes, c’est le « présumé majeur ». À la prison de Saint-Gilles, il y a déjà eu de vrais mineurs incarcérés. Et ces gamins qui sont en prison, personne ne les connaît, donc normalement personne ne leur rend visite. Nous ce qu’on a ici d’exceptionnel, c’est d’avoir un contact avec eux en amont, avant qu’ils passent par la case prison – parce que c’est quasiment sûr, un jour ou l’autre la plupart d’entre eux y passent – qui nous connaissent, qui savent qu’on les connaît, et qui nous mettent au courant. Comme ça on peut aller leur rendre visite. Macadam c’est un lieu où on reçoit des témoignages qui nous permettent de les suivre.

Avec tous ces paramètres, c’est impossible qu’il n’y ait pas de problèmes de santé mentale : faire chaque fois face à des institutions qui doutent de ton âge ; donner des noms différents d’un endroit à un autre : ici je m’appelle Nordine, là-bas je m’appelle Mohammed, ici j’ai 12 ans, ici j’ai 15 ans…Et puis il y a les contrôles, les tests osseux. Ce n’est que raciste je crois : on ne fait pas des tests osseux à n’importe quelle personne, on le fait à ces jeunes nord-africains ou africains de manière générale. Aucun de nous n’accepterait qu’on nous impose un acte médical comme ça. Pour l’un d’entre eux, le tuteur est venu nous voir et nous a dit : « il faut vraiment qu’il se calme, sinon le service des tutelles va demander un test osseux ». Et en Flandre ça se pratique d’office.

Martin : J’ai envie de reconnaître que c’est l’enfer ici, mais le gouvernement nous a un peu mis dans cette boucle : si on reconnaît que c’est l’enfer ici, alors il faut leur dire de retourner là-bas. En fait oui c’est l’enfer des deux côtés, mais nous on a prise sur ce qui se passe ici. Le politique a réussi à nous mettre dans une situation telle qu’on est à un doigt de leur dire de retourner là-bas. Après la mort d’un de nos jeunes, qui n’était pas la première mais qui nous a énormément touchés, on avait vraiment envie de leur dire : « mais rentrez chez vous », parce qu’on voulait pas en voir un autre mourir. Mais en fait c’est le gouvernement qui nous met dans cette logique, donc on fait attention, on n’a pas envie de rentrer dedans.

Nordine : Depuis qu’on a ouvert, deux gamins qu’on connaît ont été tués dans la rue. Et il y en a d’autres qui meurent, qu’on ne connaît pas. Près de la Gare du Nord, rien qu’en 2022, plusieurs jeunes sans papiers sont morts. Comme ils sont souvent connus sous des faux noms, ça peut être très compliqué de contacter les proches, de rapatrier le corps dans son pays. Il y a un travail qui doit être fait d’identification, de recensement du nombre de migrants qui meurent ici, ne fut-ce qu’à Bruxelles ou en Belgique. Quand un gamin qu’on connaît ne revient plus on se demande s’il est encore vivant. On sait qu’il y a des règlements de compte… Si on apprend qu’il est en prison en un sens ça nous rassure, car ça veut dire qu’il n’est pas mort. On est à ce point-là.

LB : Côté santé mentale, qu’est-ce que vous essayez de mettre en place ici ?

Martin : Il y a énormément de parcours traumatiques chez les jeunes. Souvent les gens face à des migrants se disent « ah ils ont dû avoir un trauma dans leur pays. » Nous ce qu’on observe c’est que la majorité du parcours et du vécu traumatique se passe sur le trajet et en Europe, causée entre autres par la criminalisation. Et ce qui est particulier avec les jeunes qu’on accueille, qui sont très mobiles, qui se déplacent tout le temps, c’est qu’on se rend compte qu’il n’y a peut-être toujours pas eu l’espace pour que ce vécu traumatique réapparaisse. Nous on va essayer de bosser avec eux pour qu’ils se posent, qu’ils puissent être scolarisés etc., et au moment où ils se posent, tout ça réapparaît. Dernièrement, on en parlait avec un jeune qui voit des choses que nous on ne perçoit pas, qui disait que ça avait commencé avec le stress de l’Europe. Il y a un moment où si personne ne t’aide, ton esprit se débrouille tout seul.

Nordine : Ce jeune que tu évoques, c’est la première fois depuis que je le connais qu’il me parle en me regardant dans les yeux. C’est venu grâce à la confiance qu’il y a entre eux et nous. Ça confirme que de la stabilité, avec un minimum de structure (petit logement, petit stage depuis quelques semaines), même sur un petit court terme, peut changer des comportements.

Martin : Je pense que le délire se développe par manque de prise en charge qui pourrait le calmer, mais qu’il a aussi une fonction positive. C’est pas juste une lacune, ça joue une fonction qui n’est pas jouée ailleurs, tout comme pour la consommation de drogue, dans leur cas surtout des médicaments et du solvant. Et de fait, il y a des gamins qui délirent ou qui consomment des trucs et qui sont super débrouillards. Dans leur situation, c’est aussi ce qui va leur permettre de continuer à fonctionner. Il y en a plein qui nous disent : « moi si je me drogue c’est pour oublier des choses que j’ai vécues ou oublier des choses que je suis forcé de faire », c’est-à-dire voler. Faut pas croire que les jeunes sont à l’aise avec le fait de voler des gens.

Par rapport à tout ce qu’ils vivent, on essaye de faire exister une autre réponse, qui sort des logiques de la criminalisation. On les laisse se lier comme ils veulent à nous. Si on sent qu’il y a de la méfiance, sans doute par rapport à leur vécu avec la police, on va pas poser trop de questions le premier jour. Si on sent que pour eux c’est hyper dur d’être obligé d’être assisté par des associations, on va les laisser créer une relation où ils ne sont pas assistés. Ils vont nous traiter comme des frères, comme la famille ou comme des gens à leur service. On offre énormément d’écoute, on tisse un lien de confiance, où on montre qu’on ne va pas les juger, même pour les pires trucs, et là ils commencent à parler. On leur permet d’être autre chose que des jeunes criminalisés. Ils laissent place à des parties d’eux-mêmes auxquelles ils n’ont pas laissé place depuis des années parfois, et ça peut faire un gros choc.

Nordine : Ce que je vais dire c’est vraiment un discours que je pourrais critiquer comme « humanitaire », mais en fait on les accueille « en dignité ». Quand ils arrivent ici, on leur saute pas dessus, pas d’interrogatoire. Martin a dit que des fois on se prend dans les bras, c’est une famille, des frangins, mais ça implique aussi de parfois se disputer, de reconstruire. Les accueillir en dignité, ça veut aussi dire parfois les secouer. Si un jeune est défoncé et qu’il emmerde tout le monde, et que toi tu lui dis rien, c’est que tu l’aimes pas en fait. Se droguer comme ils le font, ils savent que c’est pas bien. Et donc tomber sur des gars qui leur diraient « assieds-toi c’est pas grave, défonce-toi mais tout seul », ils se diraient « ces gars ils me respectent pas ».

Martin : On se rend compte du changement : quand ils arrivent ici, ils sont vraiment dans une dynamique de « gosses de la rue », d’intimidation, et quand, au fur et à mesure on les traite autrement que ce qu’ils nous renvoient, on voit qu’il y a plein de choses qui émergent. Des trucs durs du passé mais aussi des rêves pour l’avenir. On les accompagne aussi beaucoup dans les décisions sérieuses que l’État les oblige à prendre à leur âge. On accompagne des décisions pour l’avenir et des prises de conscience du passé.

Nordine : Que Dieu me pardonne, mais il y en a qui sont rentrés ici et je me suis dit « putain, celui-là il va m’en faire baver », parce qu’en fait ils correspondent à la pire gueule stéréotypée qu’on peut imaginer. Ils sont H20 dans la rue et les quelques heures restantes ils passent un peu de temps ici, et ils arrivent avec une gueule toute fatiguée, pas tout propres. Ils prennent une douche et là tu vois un beau gosse, jeune, ressortir de là. Mon jugement en a déjà pris une claque.

Je pense qu’ils savent qu’on est contre la prison, contre le traitement qui leur est infligé, qu’on est pour qu’ils aient des papiers. À mon avis, ils savent très bien qu’on a des positions politiques qui leur correspondent. Et ils voient bien qu’on leur dit pas « nique sa mère le système ». Pour survivre ici, y a des codes, et on leur apprend à les respecter, pour survivre.

LB: Ils ne sont généralement pas seuls dans la rue, plutôt en groupe ? Est-ce qu’ils arrivent en groupe ici ?

Martin : En rue ils dorment rarement seuls, mais c’est un choix de survie. Quand ils trouvent une maison ou un garage, là ils vont dormir tout seul parce que ça vaut mieux. Il faut pas idéaliser le truc : vivre dans la rue, c’est hyper violent. Les relations d’amitié dans la misère, parfois avec des addictions – sans aucun mépris parce que c’est très contextuel – sont des relations très précaires : du jour au lendemain on peut te faire un coup de pute, parce qu’en fait « je suis trop dans la dèche ». Ils viennent souvent en groupe mais eux-mêmes vont dire qu’il n’y a pas de confiance.

LB : Est-ce qu’à ce niveau ça fait une différence quand ils arrivent à se poser un peu ici ?

Nordine : C’est jamais stable ici, mais je crois qu’on a réussi à faire de cet espace une sorte de ring de boxe, qui n’est justement pas la rue. Quand je dis ça c’est dans toute la noblesse du terme sportif, un espace avec des cordes – ici les murs – mais aussi des règles et un arbitre.

Martin : Mais ils peuvent pas se frapper quand même…

Nordine : Non, c’est pas la boxe physique justement. Une des règles ici, c’est qu’ils ne peuvent pas se toucher. Mais c’est un endroit où tu peux régler le conflit avec nos codes. À l’extérieur, c’est : « je dois régler le conflit ou sinon je suis quoi ? Il m’a volé un truc et moi je vais aller m’excuser ? Ça c’est le suicide ». Si tu vis dans un groupe et qu’on te fait une chose négative et que tu ne réagis pas, ça amène une autre chose négative, etc. Dans la rue, il n’y a pas de règle, et donc c’est des coups de couteaux, etc. Ici on leur dit : « comment vous réglez votre conflit dehors, c’est une chose ; comment on le règle ici, c’est une autre. Si ça ne va pas ici, tu sors, c’est valable. Mais nous, on propose de le régler ici. »

Martin: On n’essaye pas de faire abstraction du contexte extérieur, on tient compte de leurs réalités en dehors et de leurs codes, et je pense que c’est une de nos forces. Ils savent qu’on sait ce que c’est à l’extérieur et que si l’un d’entre eux casse les couilles ici, on ne va pas leur demander de ne pas réagir. Mais on va leur dire : tant que tu peux, essaye de le régler avec nous. Récemment l’un d’entre eux nous appelle, il y a eu un conflit, il a été agressé très fort et il veut tuer l’autre. Il nous appelle et nous dit « j’ai besoin de parler, et c’est ce que vous m’avez appris donc je vous appelle sinon je vais faire une connerie. »

Cet entretien est paru dans la revue La Brèche, numéro 5, Psychiatrie et carcéral. L’enfermement du soin. 2023.Cette revue est édité par Les Éditions Météores à Bruxelles.